Les survivants du Titanic

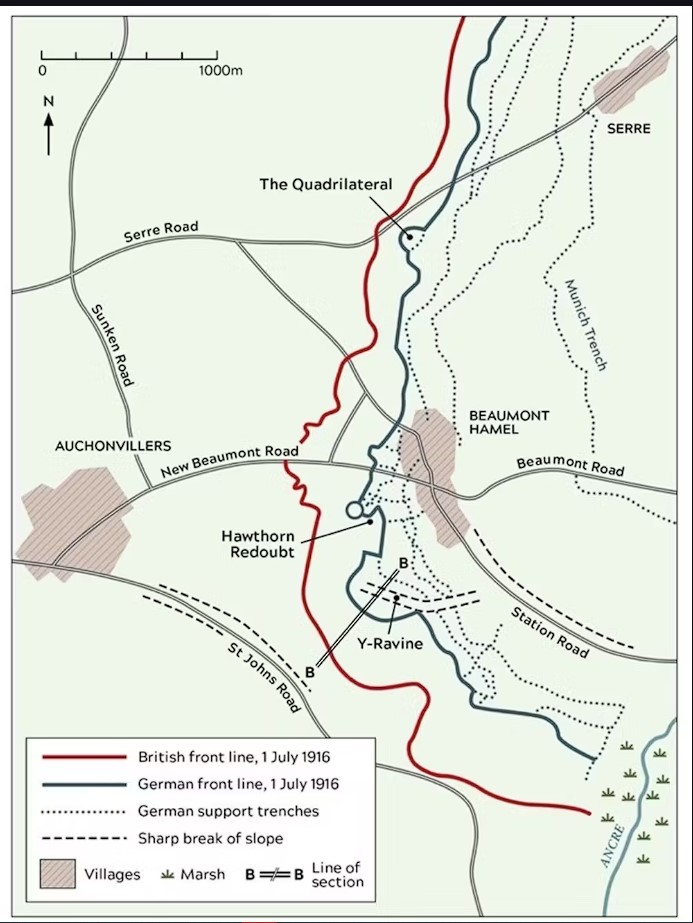

Le naufrage du Titanic a eu lieu lors de son voyage inaugural, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Parti de Southampton, il devait rejoindre New York. Le dimanche 14 avril, à 23h40, le Titanic heurta un iceberg avec à son bord un peu plus de 2000 personnes. Moins d’un tiers de celles-ci survivront au naufrage.

Le Titanic était l’un des plus grands et des plus rapides navires de son époque. Son capitaine, Edward John Smith, était expérimenté, avec plus de 40 ans de carrière maritime. Il était considéré comme l’un des meilleurs officiers de la marine marchande de son temps. La White Star Line, la compagnie propriétaire du Titanic, lui avait donné pour consigne de naviguer à une vitesse élevée pour arriver à New York le plus rapidement possible. Malgré le signalement de nombreux icebergs dans la zone où croisait le paquebot, le capitaine Smith décida de maintenir une vitesse élevée. La vitesse de croisière du Titanic était de 23 nœuds (42,6 km/h). Bien qu’il fût un navire rapide, sa vitesse restait inférieure à celle d’autres paquebots comme le Mauretania de la Cunard Line, capables de dépasser les 25 nœuds (46 km/h) et qui détenaient des records de traversée. Le Titanic n’était donc pas engagé dans une tentative de record ou une course contre la montre lors de sa traversée inaugurale. Cependant, il croisait à une vitesse élevée pour tenter d’atteindre sa destination rapidement, une pratique courante à l’époque.

Le Titanic disposait à l’avant du navire d’une vigie. Il y en avait deux : Frederick Fleet et Reginald Lee. Ils étaient postés dans le nid-de-pie, une plateforme située à l’avant du navire, pour surveiller l’horizon et repérer tout obstacle éventuel. Vers 23h40 le 14 avril 1912, Frederick Fleet aperçut un iceberg droit devant le Titanic, à quelques centaines de mètres. Il actionna immédiatement la cloche d’alarme et téléphone à la passerelle pour prévenir du danger. Le premier officier William Murdoch ordonna de réduire la vitesse et de virer de bord. Mais il était trop tard. Le paquebot, lancé à vive allure, heurta l’iceberg sur tribord, provoquant des dommages irrémédiables.

Il y avait 2 224 passagers et membres d’équipage à bord, mais ce chiffre reste incertain. À l’époque, les contrôles d’embarquement n’étaient pas aussi stricts qu’aujourd’hui. Le navire disposait de 20 embarcations de sauvetage : 16 canots traditionnels et 4 canots Engelhardt, plus petits. À l’origine, les ponts pouvaient accueillir 48 canots. Cependant, pour des raisons esthétiques, il fut décidé de réduire le nombre de canots de sauvetage au minimum requis par la réglementation maritime. La capacité totale de ces 20 canots était d’environ 1 178 personnes, soit seulement la moitié de la capacité totale du navire.

Lors du naufrage, seulement 705 personnes réussirent à embarquer dans ces canots, ce qui représentait un taux de remplissage moyen d’environ 60 %.

Les 16 canots traditionnels ont embarqué en moyenne 28 personnes chacun, soit un taux de remplissage d’environ 65%.

Les 4 canots Engelhardt ont embarqué en moyenne 18 personnes chacun, soit un taux de remplissage d’environ 45%.

Ce faible taux de remplissage s’explique notamment par la panique et le manque de coordination lors de l’évacuation. Aucun exercice d’évacuation n’avait été organisé avant le départ du Titanic, malgré les recommandations. L’équipage ne s’était jamais entraîné à gérer ce type de situation de crise, ce qui a contribué au désordre généralisé de l’évacuation. Considéré comme particulièrement bien sécurisé à l’époque de sa construction, le navire avait la réputation d’être « insubmersible », ainsi de nombreux passagers ont refusé de monter dans les canots, ne croyant pas que le navire coulerait.

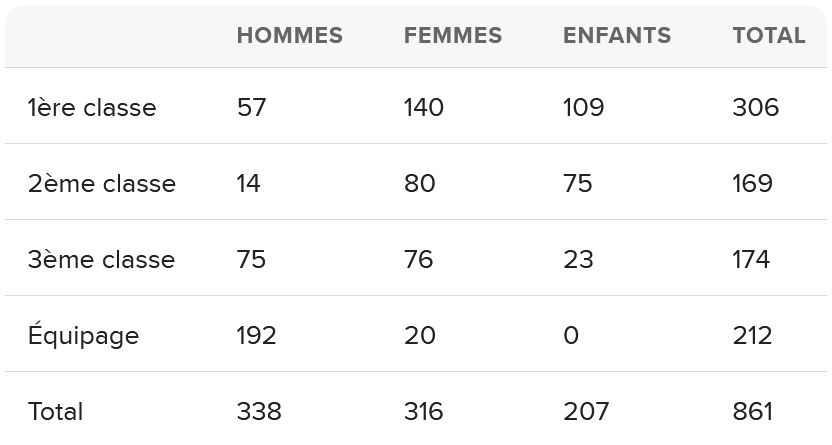

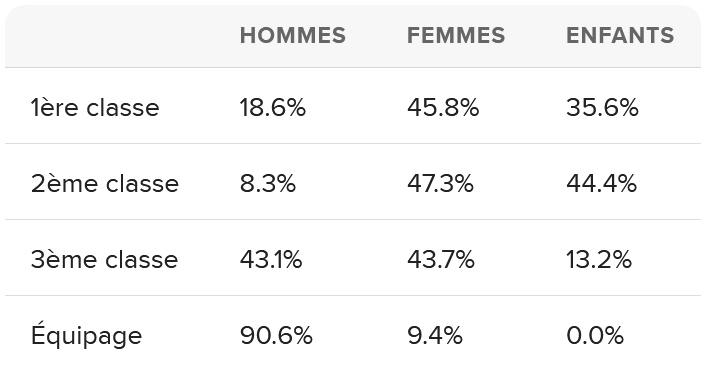

Environ 705 passagers ont survécu au naufrage. Parmi eux :

306 passagers de première classe

Hommes : 57 survivants

Femmes : 140 survivantes

Enfants : 109 survivants

169 passagers de deuxième classe

Hommes : 14 survivants

Femmes : 80 survivantes

Enfants : 75 survivants

174 passagers de troisième classe

Hommes : 75 survivants

Femmes : 76 survivantes

Enfants : 23 survivants

56 membres d’équipage

Hommes : 192 survivants

Femmes : 20 survivantes

Soit au total :

338 hommes survivants

316 femmes survivantes

207 enfants survivants

Sans surprise, on constate que ce sont les classes supérieures qui s’en sortent le mieux. Cela confirme que les priorités données aux évacuations ont bien été respectées, en privilégiant les premières classes et en appliquant la formule « les femmes et les enfants d’abord ».

Un seul navire, le RMS Carpathia, a répondu au signal de détresse du Titanic en venant secourir ses survivants. Le Titanic a mis environ 2 heures et 40 minutes à couler complètement. Voici le déroulé du naufrage, dont les dernières minutes ont été extrêmement chaotiques et tragiques.

23h40 : Le Titanic heurte l’iceberg et subit de graves dommages à sa coque.

00h05 : Les premiers canots de sauvetage sont mis à l’eau, mais avec un nombre de passagers très limité.

00h25 : Le navire commence à s’incliner de plus en plus, l’eau envahissant progressivement les compartiments.

02h05 : Le Titanic se brise en deux sous la pression de l’eau. La proue s’enfonce la première.

02h20 : La poupe du navire se redresse brièvement avant de sombrer à son tour.

02h40 : Le Titanic disparaît complètement sous les flots, emportant avec lui la majorité de ses passagers et membres d’équipage.

Dans les derniers instants, la panique a envahi les passagers et l’équipage encore à bord. Des scènes de désespoir et de chaos ont éclaté, avec des gens se battant pour monter dans les canots de sauvetage disponibles. Beaucoup ont sauté dans l’eau glacée, espérant atteindre les canots. La majorité d’entre eux ont succombé au froid en quelques minutes. Les cris et les appels à l’aide des naufragés ont retenti pendant des heures, déchirant le silence de la nuit. Certains témoins ont rapporté avoir entendu le piano du navire jouer jusqu’à la fin. D’autres ont vu, une dernière fois, le capitaine Smith sur la passerelle du Titanic alors que le navire sombrait.

Finalement, vers 3h30 du matin, le Titanic a complètement disparu sous les flots, emportant avec lui la majorité de ses passagers et membres d’équipage.

Il ne reste aujourd’hui aucun survivant en vie du naufrage du Titanic en 1912. Le dernier survivant connu, Millvina Dean, est décédée le 31 mai 2009 à l’âge de 97 ans. Elle était bébé lors du naufrage et avait été évacuée avec sa mère et son frère. Quant aux adultes présents à bord, la dernière fut Edith Rosenbaum Russell, qui est morte en 1975 à l’âge de 97 ans.

Edith Rosenbaum Russell

Source : Wikipedia, Daily Geek Show